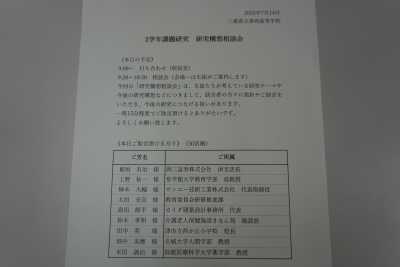

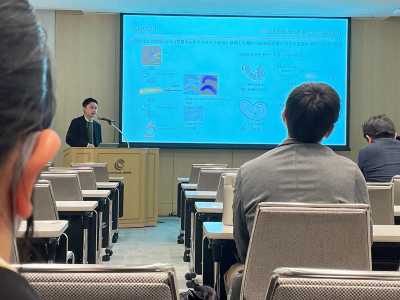

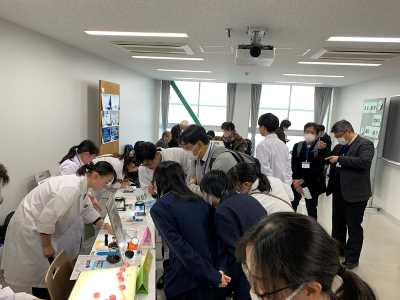

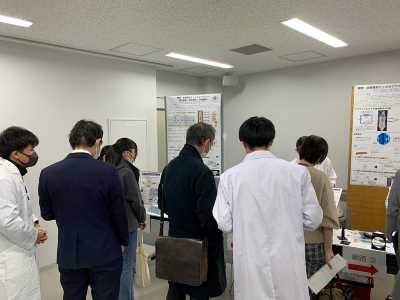

令和7年3月10日~14日に米国CSUN(California State University, Northridge)で開催されたCSUN

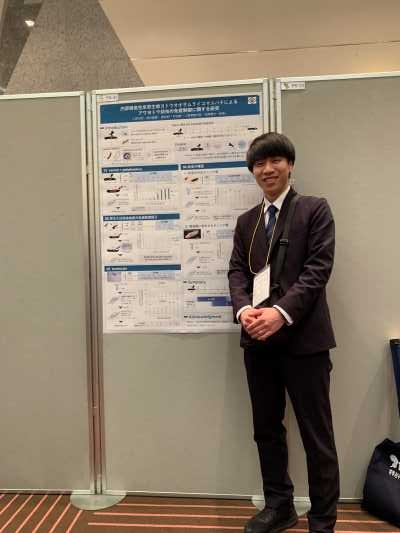

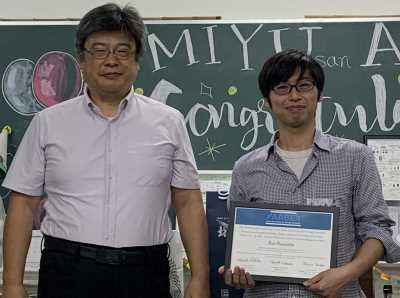

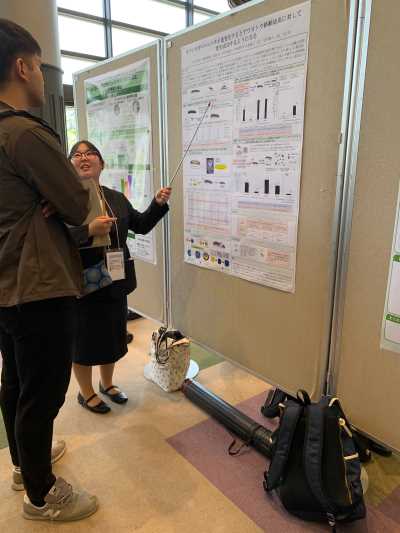

Assistive Technology Conferenceに参加し、本学教育学科4年生(令和7年度4月より本学大学院教育学研究科進学予定)の庄司衣吹さんが、帝京大学の金森克浩教授とともに研究成果を発表しました。

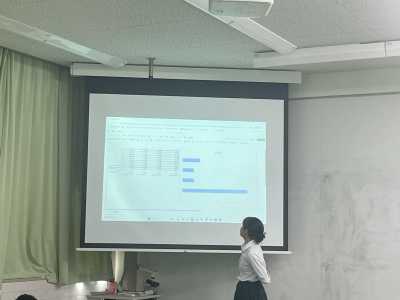

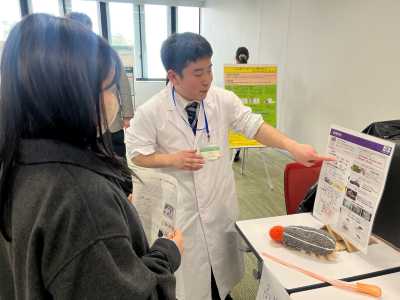

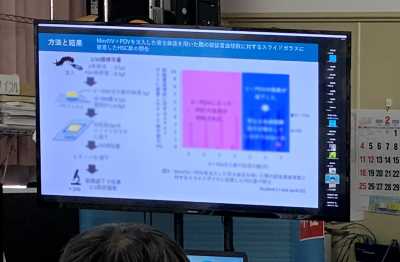

発表論文「Eye-Tracking eSports for Gamers with Severe Disabilities」の著者は金森克浩教授(帝京大学),

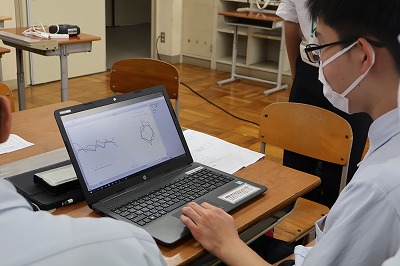

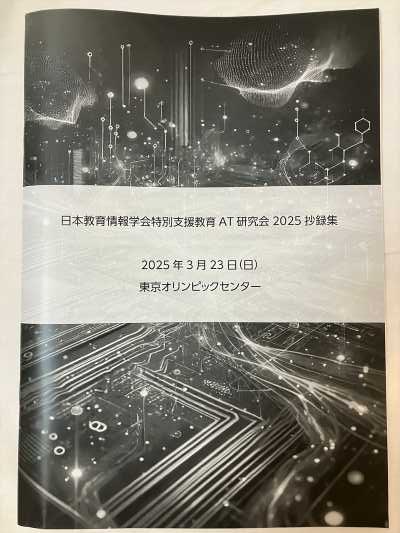

大杉成喜教授(本学教育各研究科), 庄司衣吹さん(本学4年生), 大江泰聖さん(本学4年生),梶山紘平さん(当事者ゲーマー)の連名で、大杉教授の科学研究費助成事業(科研費)の成果発表として位置づけられます。「The

Journal on Technology and Persons with Disabilities」Scientific/Research

Proceedings, Online 2025(査読あり:pp.122-130)に掲載され、公開されました。論文のFig.2には庄司さん本人の説明写真も掲載されています。

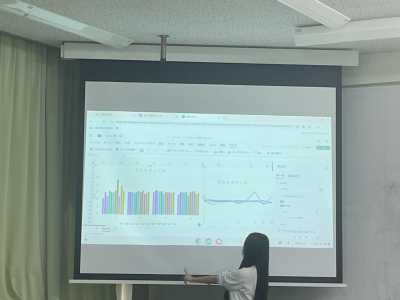

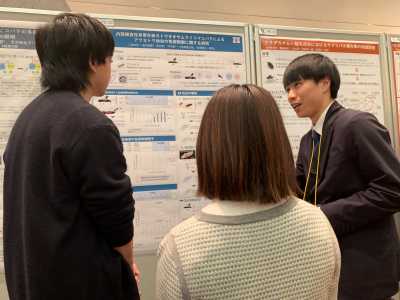

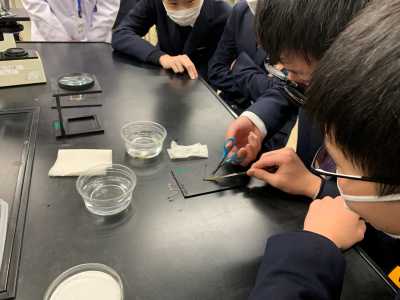

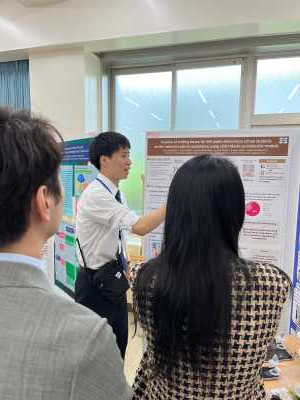

当日の発表では庄司さんは主に技術面での報告とサポートを行いました。連名発表者の梶山紘平さん(ストリートファイター6マスター)とオンライン対戦を行い,好評を博しました。発表会場のRoom-1(100席)は満席で、参加者からは重度身体障害者の視線入力によるゲーム操作についてたくさんご質問をいただきました。